事例・コラム

Column

【お客様インタビュー】カリモク家具の「塗装」へのこだわり 〜木工塗料メーカーが見た職人技の本質〜

目次

はじめに~インタビューに至った経緯~

「カリモク家具」と聞いて、多くの方は「こだわりが詰まったハイエンドな家具メーカー」という印象を持たれるでしょう。

実際、「カリモク」は日本を代表する家具ブランドであり、手仕事に宿る職人の感性を大切にしながらも、大規模な量産体制を確立しています。

この「職人技と量産の両立」は、家具業界において極めて稀有な存在です。

創業から80年以上にわたり、日本の家庭に寄り添う家具を届けてきた同社は、いまや国内外で高い評価を得ています。

一方で、今回インタビュアーを務めさせていただく私たち大谷塗料は、創業89年の木工塗料の専門メーカーです。

弊社は数十年来にわたり、全国の家具・建材メーカー数百社に向けて塗料を提案・納入し続けてきました。

その目から見ても、カリモクの「塗装」に対するこだわりは群を抜いています。

しかし、家具の代表的な工程である木工や布地張りと違い、塗装に関してはあまり語られる場がありませんでした。

家具の美しさや耐久性を決定づける大切な要素であるにもかかわらず、工程としての知名度の低さから表に出る機会が少なかったのです。

そこで私たちは「このこだわりを世に伝えなければもったいない」と考え、今回「岐阜カリモク」へ伺い、インタビューを行いました。

岐阜カリモク工場内 椅子木工工程

まずはじめに、そもそも家具の塗装は何のために行われているのでしょうか?

カリモク(青井様):塗装は単に家具に色をつけるだけではなく、木材の美しさを引き出し、それを長持ちさせるために欠かせない工程です。

木材そのものの温かみや木目を活かしながら、暮らしの中での汚れや摩耗、湿気や光による劣化から家具を守る役割を果たしています。

購買部取締役部長の青井様。塗料を含めたすべての資材購入の最終決定を担当する。

具体的に、カリモクが塗装についてこだわっている点はどこですか?

カリモク(青井様):私たちが特に重視しているのは「質感・艶」「色」「物性」の3つです。

質感・艶へのこだわり

カリモク(青井様):木材の持つ魅力を最大限に引き出すため、質感と艶の調整には特にこだわっています。

例えばウォールナット材では、「無塗装感」イメージした仕上げをメインに採用しています。

一見すると塗装していないように見えますが、実際には特殊な塗料と技法を駆使し、自然な木質感を残しながら表面を保護しています。

塗膜の厚さや透け感を調整し、見た目だけでなく素手で触れたときに感じる肌触りまで、デザインの一部として追及しています。

ナラ材やブナ材など、木材の種類が変われば塗装レシピも変えて、それぞれの個性を際立たせるアプローチを取っています。

「カリモク60」 ダイニングテーブル1500

かつて、家具塗装は艶有り仕上げが主流でしたが、近年は自然志向やミニマルデザインの影響で、何も塗っていないような仕上げが流行していますよね。

貴社も「無塗装感」については特にこだわられていると伺いました。

カリモク(青井様):市場の声に応えるため、当社では4分消し、7分消し、10分消し(一般的に言われる「艶無し」)を超え、極限までマットな「20分消し」仕上げを実現しています。

最近の製品では「CANTINETTAシリーズ」の「コットンナチュラル」色が好例です。

CANTINETTA Table/ CANTINETTA Chair 「コットンナチュラル」色

カリモク(青井様):これは、ソープ仕上げ※風の柔らかな風合いを持ちながら、後述する独自の厳しい性能試験をクリアした特別な仕様です。

一般的に「木材の風合いを生かす」ためにはオイル仕上やソープ仕上げが採用されがちなのですが、それらの仕様は傷や汚れがつきやすい弱点があります。

「ブナ材の風合いをそのまま残したい」「それを長い期間お客様に楽しんでいただきたい」という一見矛盾するデザイナーのこだわりを実現すべく、膨大なトライアンドエラーを重ねた末に生まれました。

光の当たり方や角度による見え方の違いまで計算し、日常の中で自然な美しさを「長期間」楽しんでいただける仕上げを追求しています。

木材の風合いを生かすことへの追求にとどまらず、家具として末長く使っていただくことにまでこだわられているのですね。

※ソープ仕上げとは…石鹸水を家具に塗布し、石鹸の油分が木肌に残ることで木を保護する塗装法です。オイル仕上げよりもさらに無塗装のようなサラリとした肌触りに仕上がります。ナチュラルな見た目になる一方で、ウレタン塗装のように保護塗膜は付けない分、傷や汚れが比較的つきやすいという弱点があります。

色へのこだわり

「domani」リビングテーブル TSA420XR

カリモク最高峰ブランドの「domani」では、13〜14もの塗装工程を行っていると耳にしました。

これは一般的な家具塗装工程の2倍以上という途方もない工程数です。

何のためにそこまで手をかけているのですか?

カリモク(青井様):「深みがある色」を表現するためです。

一脚の椅子や一台のテーブルであっても、光の反射や角度によって異なる表情を見せることがあります。

「深み」と表現されるその現象は、複数の塗装層が積み重なることで現れます。

具体例として、一般的な家具の着色は「木地着色」「トップコート前の色補正」の計2工程です。

一方で「domani」の着色では、「木地着色」から始まり、「スパッタリング※」による微細な表情付け、「トップコート前の色補正」、さらに「複数回の上塗り」と「ハイライト仕上げ※」の計6工程を行っています。

カリモクはその一つひとつを追求し、家具を「時間とともに愛着が深まる存在」に仕立てています。

※スパッタリングとは…色の粒を不均一に吹き付け、アンティーク風の斑点や濃淡をつける塗装技法です。

※ハイライト仕上げとは…物の表面に光が当たっているかのように、明るい色を部分的に重ねて立体感を表現する塗装技法です。

木地着色工程の様子(上:スプレー塗装、下:塗装後の色の刷り込み・拭き上げ)

物性へのこだわり

(※ここでいう「物性」とは、家具の表面を覆う塗膜の強さや耐久性、汚れにくさ、熱や薬品に対する耐性などの「物理的性能」のことを指します。)

カリモク(青井様):当社では製品開発時に独自の塗膜試験を行い、見た目だけでなく、塗膜そのものの性能にも徹底的にこだわっています。

具体的には耐傷試験、耐湿熱試験、耐薬品試験、耐汚染試験など、合計24個の項目を設けており、合格したものだけを製品化して市場に送り出しています。

椅子検品の様子

これらの試験は実際の市場ニーズから生まれた実践的なものが多く、実は弊社の試験もカリモクの試験を参考にしている部分がある程です。

カリモク(青井様):参考にしていただけて光栄です。

これらの試験によって、たとえばテーブルに熱いマグカップを置いた際や、アルコールや調味料をこぼしたとき、日常使用における摩耗など、幅広いケースのダメージ・汚れから家具を守り、美しい状態を維持することを実現しています。

さらに、当社は国際規格であるJISやISOに基づく試験も行い、グローバル市場における品質保証を徹底しています。

これは海外のユーザーにとっても安心して選べる家具を目指す姿勢の表れです。

テーブル天板検品の様子(画面左下の鏡に映して、裏面の状態まで確認している)

技術継承へのこだわり

塗装についてのこだわりはよく分かりました。

しかし、人材不足が問題となる社会の中でこれらのこだわりを維持し続けることは困難にも思います。

その点は何か工夫をされているのですか?

カリモク(青井様):おっしゃる通り、いくらものづくりにこだわっても、それを何年、何十年と継続してお客様にお届けすることができなければ意味がありません。

なので私たちは技術継承を「企業の生命線」と考え、人材育成に注力しています。

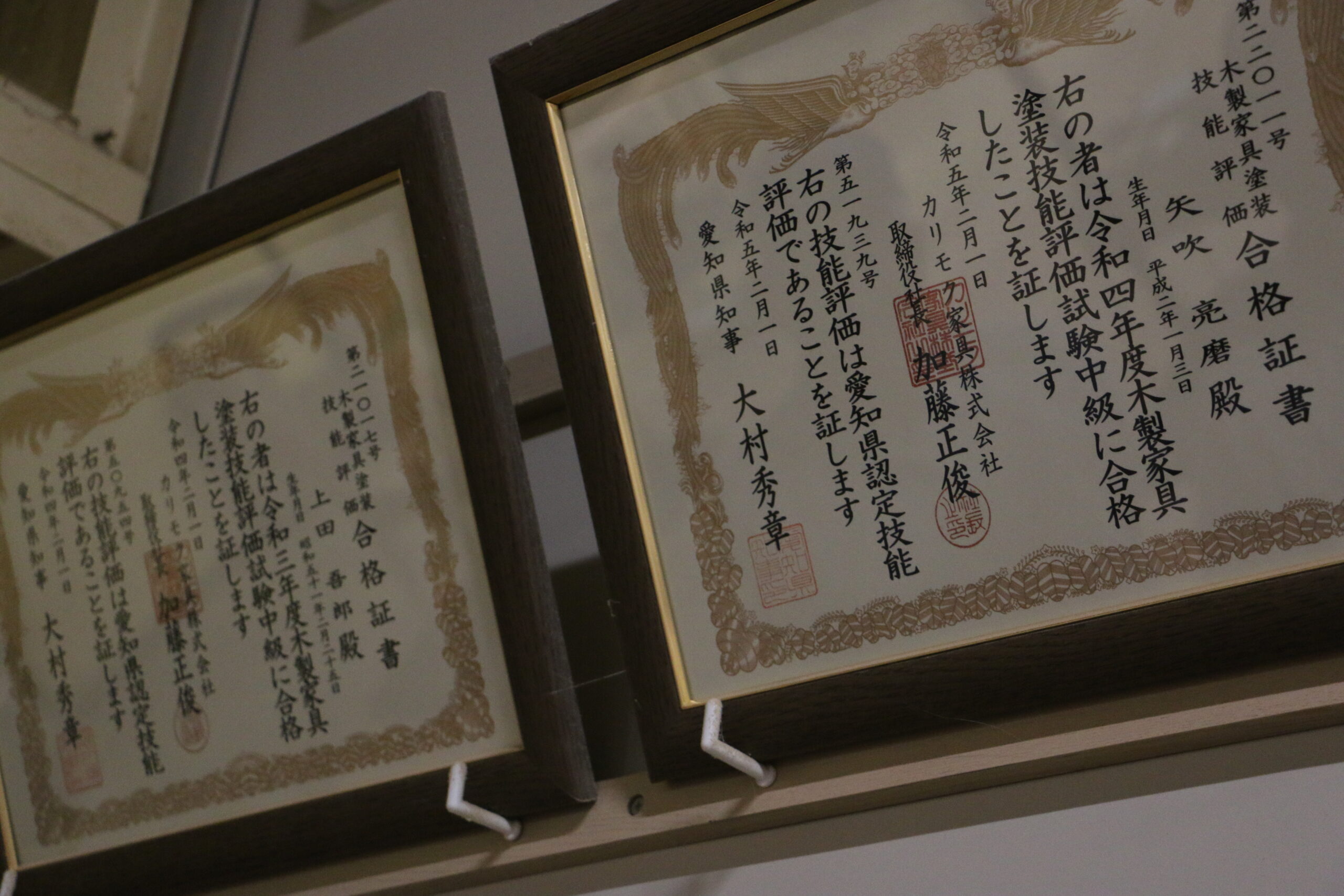

現在岐阜カリモクの塗装部門においては、椅子の塗装ラインで13名、テーブルの塗装ラインで10名が作業に従事していますが、社員のスキルアップとモチベーションアップのために「カリモク家具技能評価制度」という独自の教育・認定制度を導入しています。

これは愛知県の承認を受けた制度で、国家資格を補完する役割を担っています。

作業の準備から仕上げまでの一連の流れを実技と知識の両面から評価され、合格者にはシルバー(中級)やゴールド(上級)のバッジが授与されます。

実際、岐阜工場では現在中級資格者が5名、全体で上級資格者が3名おり、バッジを胸に誇りを持って業務に励んでいます。

そのような制度があると、社員一人ひとりが「自分の技術は会社に必要とされている」と実感でき、モチベーションの維持にも貢献しますね。

工場内に掲示されている「カリモク家具技能評価制度」の合格証書

カリモク(青井様):「技能評価制度」以外でも、OJTによる実地教育が日常的に行われています。

自分の担当以外の作業について学ぶ機会も多く、社員同士の仕事の融通が効きやすくなることで、安定した量産体制の維持に貢献しています。

「指導」が日常業務に組み込まれることで、個々の作業スキルだけでなく、次世代を育てる力まで継承されていくのです。

その結果、高品質な家具を継続・安定して量産することが可能になっています。

スプレーガン塗装の実技指導の様子

質の高い家具をつくることを通して、それをつくる人の技術やモチベーションを高め、それによって更に質の高い家具がつくられる、という好循環を実現されているということですね。

結果として、1日に何台ほどの家具を生産されているのでしょうか?

カリモク(青井様):岐阜カリモクだけでも、テーブル80台、椅子400脚程度の数量を毎日仕上げています。

グループ全体ではその数倍の家具を日々生産しています。

これは同業の家具メーカーの中でもトップレベルの規模だと自負しています。

家具職人が集う作業場でありながら、リアルタイムの生産状況が電子表示されている

今後の展望

最後に、今後の貴社の展望についてお聞かせください。

カリモク(青井様):「なんでも作るよ」というビジョンを掲げて、家具にとらわれないものづくりを推進しています。

時代の変化に伴って、人の暮らしや使われる道具の形は変わってきます。

近年は「VUCA」時代とも呼ばれ、変化のスピードは更に速く・不透明になってきています。

だからこそ、「家具」という形にとらわれず人を幸せにできる、喜んでいただけるものを積極的に作っていきたいと考えています。

実際にこれまで、家具製造で培った木工・塗装技術を活かしつつ様々な企業とタッグを組み、化粧品のパッケージ、フィギュア、キャットタワー、スピーカーなどをつくってきました。

このビジョンを実現するためにも、塗料メーカーの皆さまにも過去に例のない用途や基材に適応する塗料の開発など、これまで以上にご協力いただきたいと思っています。

ORGATEC TOKYO2025 カリモク展示ブースより

大谷塗料は木工塗料メーカーとして長年にわたり、カリモクの家具づくりを支える一翼を担ってきました。

近年はベテランから若手への世代交代も進んでおり、変化に対応する柔軟さ、挑戦へのエネルギー量には自信があります。

未来の市場がどのような形であっても「木工」「塗装」を通じて社会に貢献できるよう、共に新しいものづくりを切り拓いていきましょう。

本日はありがとうございました。

大谷塗料㈱ 上山(販売課係長)

写真左:岐阜カリモク㈱ 片桐様(生産管理課次長) 写真右:青井様

大谷塗料㈱ 船越(販売課SP)

写真左:岐阜カリモク㈱ 長沼様(椅子塗装完成課課長)

写真右:矢吹様(品質保証課エリアリーダー)

写真手前:岐阜カリモク㈱ 小寺様(取締役工場長)

写真最奥:カリモク家具㈱ 山田様(常務取締役)

カリモクからお客様へのメッセージ:

最後までお読みいただきありがとうございました。

私たちの家具は今回の内容の通り、見えない部分にまで徹底したこだわりが込められています。

塗装においては艶の加減、質感の表現、色の奥行き、物性の強さ。そのすべてが、お客様に長く安心して良い家具をお使いいただくための工夫です。

そしてその品質を未来にわたり持続するため、社員一人ひとりが技術継承に真剣に取り組んでいます。

カリモクの家具を見るたびに「これを選んでよかった」と感じていただけるよう、今後も努力を重ねてまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

コラムの内容についてのご質問やご感想は、以下のフォームよりお気軽にお声がけください。

★コラムの更新・ウェビナーの開催情報は、弊社メールマガジンにて随時配信しております。

ご登録を希望される方は、以下の登録フォームより、お気軽にお申込みください。

この記事を書いた人:販売促進グループ 増田

画力と丁寧な記述に定評のあるライター。業務ではWEB販促を担当。最近は約8年ぶりに名刺に載せる似顔絵を描き直した中で、己の加齢にショックを受けた。